André Kertész - Le frère voyant

du 12 mars au 14 juin 2025

Vernissage le 13 mars à 18h30

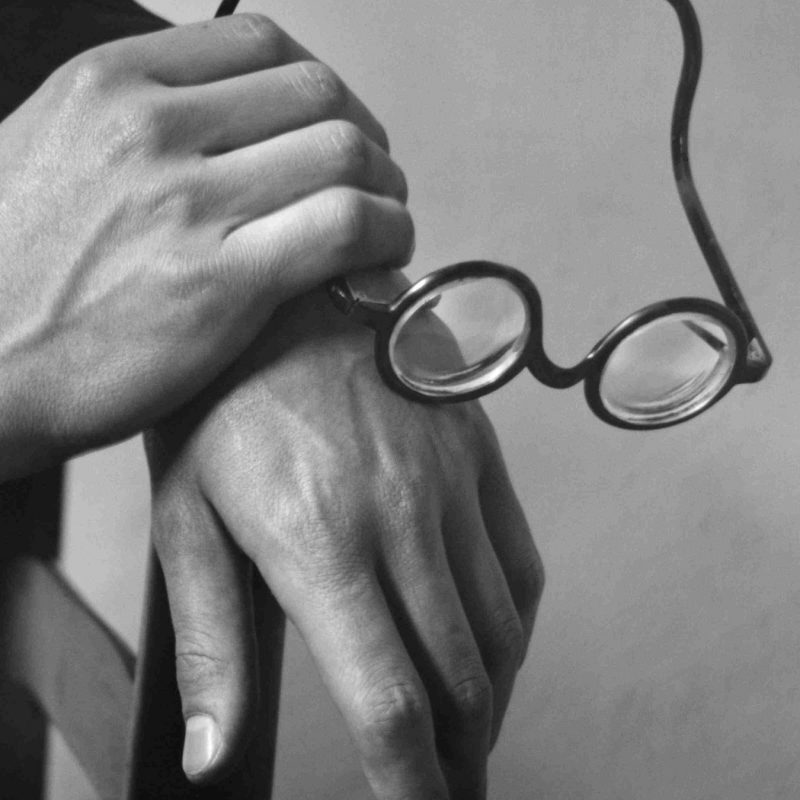

Avec l’exposition « Le frère voyant »*, le Musée Arthur Batut rend hommage, à partir du 6 mars, à un grand Monsieur de la photographie du 20ème siècle ! D’origine hongroise, André Kertész est né en 1894 à Budapest et mort en 1985 à New York. En 1925, il s’installe à Paris avec la ferme intention de devenir photographe professionnel. C’est le début d’une période intense de création d’où sortiront quelques clichés qui marquent l’histoire de la photographie de l’entre-deux guerres. Proche d’artistes tels que Brassaï, Colette, Marc Chagall, Mondrian etc., il collabore, tout au long de ces onze années parisiennes, avec la presse : le célèbre magazine Vu publie régulièrement ses images de 1928 jusqu’à son départ vers les Etats-Unis en 1936, et de luxueuses revues professionnelles telles que Art & Médecine font appel à ses talents pour illustrer des articles assez généralistes sans liens particuliers avec l’actualité.

L’exposition, conçue et mise à notre disposition par la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, se focalise sur la collaboration d’André Kertész avec la revue Art & Médecine entre 1931 et 1936, période pendant laquelle pas moins de 302 photographies de ce dernier vont être publiées. Ce parti pris a pour mérite de donner à voir un large éventail de la pratique photographique de Kertész. Son œuvre ne peut en aucun cas être rattachée à un seul des courants artistiques avant-gardistes qui marquent l’histoire de l’art de la période de l’entre-deux-guerres : éclectique, elle emprunte au surréalisme, au constructivisme, à la Nouvelle Objectivité mais aussi à l’humanisme, sa grande sensibilité à l’humain le rapprochant de ses jeunes confrères Robert Doisneau, Willie Ronis etc. qui connaitront leur heure de gloire quelques décennies plus tard. S’il œuvre indéniablement à la reconnaissance de la photographie comme un art à part entière, André Kertész est aussi, comme la plupart des autres photographes professionnels de son époque, un photographe de commande qui pour gagner sa vie répond à des demandes de photos d’illustrations pour la presse ou l’industrie. Des portraits, mais aussi des clichés issus de reportages, présents dans l’exposition donnent à voir cet aspect de son travail.

40 ans après sa disparition, André Kertész nous surprend et nous émerveille toujours avec ses clichés d’une grande simplicité et efficacité visuelle. Cette exposition sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir un photographe dont l’œuvre résiste au temps et à toute tentative de classification… à ne rater sous aucun prétexte !

* Titre extrait d’un court poème de Paul Dermée écrit en préface de l’exposition de Kertész à la galerie Au sacre du Printemps à Paris en 1927 : « Kertész, des yeux d’enfant dont chaque regard est le premier […]. Kertész est un frère voyant »

ANDRÉ KERTÉSZ (1912-1984)

L’œuvre foisonnante d’André Kertész trouve sa source dans sa culture hongroise, mêlant poésie et intimité, aux compositions marquées par les avant-gardes européennes, notamment celles d’Europe de l’Est. Il tissa tout au long de sa vie une relation étroite entre ses pratiques photographique et éditoriale, composant ainsi une narration visuelle passionnante qui décrit la période de l’entre-deux-guerres en Europe et ses quarante années passées aux États-Unis.

Ses premières années furent une étape importante pour cet autodidacte dont la photographie réaliste se distingue du pictorialisme cher aux photographes hongrois de sa génération. Enrôlé dans l’armée austro-hongroise pendant la

Première Guerre mondiale, il dépeignit le quotidien des soldats et développa une poésie de l’instant, loin des faits d’armes héroïques ou dramatiques. Après la guerre, il chercha à faire de la photographie son métier.

André Kertész arriva à Paris en octobre 1925, muni d’un visa de quelques mois. Au début de l’année 1926, alors qu’il travaillait comme retoucheur à l’Atelier moderne, il publia ses premières photographies dans la revue Art et industrie. Il fréquentait les milieux artistiques d’avant-garde et photographia ses amis hongrois, les ateliers d’artistes, les scènes de rue, les cafés et les jardins parisiens. La ville lui offrait de nouveaux points de vue quand il photographiait les ombres des passants depuis sa fenêtre. En 1927, il exposa ses images à la galerie « Le Sacre du Printemps ». Sa réputation commençant à s’établir, il collabora à différentes publications françaises comme L’Art Vivant ou des revues allemandes comme Die Dame ou Uhu. Il devint surtout l’un des photographes du magazine Vu, dont il illustra près de cent cinquante articles de 1928 jusqu’à son départ pour les États-Unis. En 1932-1933, il réalisa sa célèbre série des Distorsions où les corps nus de deux modèles se reflètent dans un miroir déformant. A partir de 1934, malgré la publication de Paris vu par André Kertész, préfacé par Pierre Mac Orlan (1882-1970), les commandes de la presse française se raréfièrent.

En 1936, il signa un contrat avec l’agence Keystone et émigra à New York ou il collabora avec les revues du groupe Conde Nast comme Vogue et House and Garden. En 1945, il publia Day of Parisdans lequel, au sortir de la guerre, il restitua le Paris des années 1930.

À partir de 1962, André Kertész assista à la reconnaissance de son œuvre par les institutions et le grand public : les expositions à la Biennale de Venise, à la Bibliothèque nationale de France ou au Museum of modern art à New York s’enchaînèrent. Il revint fréquemment à Paris qu’il continua à photographier jusqu’à sa mort en 1985. La ville, et Paris en

particulier, fut l’un des sujets centraux de son œuvre, notamment dans Sixty years of Photography (1972), J’aime Paris (1974) ou Of Paris and New York (1985). Le photographe mourut à New York, en 1985.

En mars 1984, André Kertész fit don de ses négatifs et de ses archives à la France. La Médiathèque du patrimoine et de la photographie conserve ainsi plus de cent mille négatifs, des tirages contacts de lecture, une partie de sa bibliothèque et l’abondante correspondance du photographe.

Biographie extraite du site de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

La revue Art et Médecine

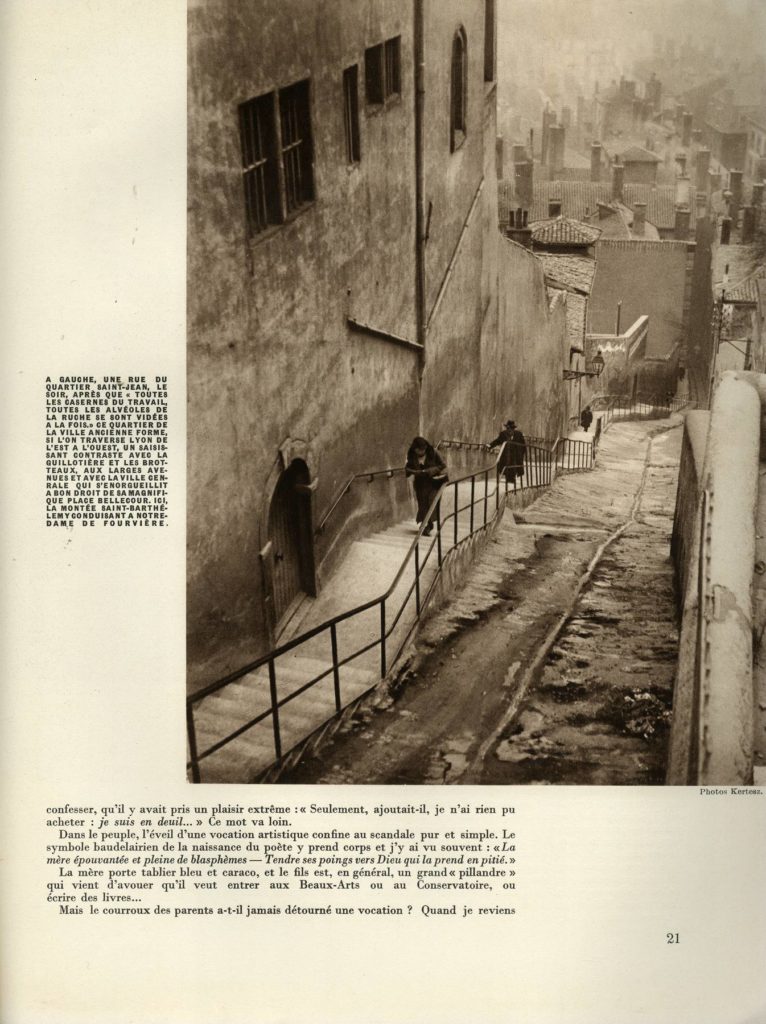

Mensuel de luxe destiné au corps médical, la revue Art et Médecine fondé par le docteur François Débat en 1920 a utilisé des photographies d’auteurs d’avant-garde dont, André Kertész. Il a publié 302 photographies réparties dans plus de vingt-cinq numéros.

Les photographies de Kertész sont à la croisée des mouvements artistiques qui touchent le Paris de l’entre-deux-guerres. La revue se distingue par la qualité de ses photographies et l’imagination de sa mise en page.

Le docteur Débat, grande personnalité de la ville de Saint-Cloud utilise pour la revue, des portraits du photographe montrant par exemple, le physiciens Edouard Branly. De plus, la revue réalise des commandes de reportages spécifiques, André Kertész photographie des paysages et renoue avec la ruralité. De plus, il se passionne sur le sujet des enfants et alimente les articles sur la puériculture. Le lien entre l’art et la médecine est mis en avant par J-L Faure et le photographe illustre cet essai à travers un reportage dans un bloc opératoire.

La revue prend fin en 1936, année de la monté de l’antisémitisme en Europe qui engendre une forte baisse des commandes des photographes étrangers à Paris. Kertész signe donc un contrat avec l’agence Keystone et émigre aux Etats-Unis, à New York. Malgré son émigration, le photographe ne cesse de montrer son attachement à la capitale française à travers plusieurs ouvrages. Il décède en 1985, à New York.

Extrait du texte de présentation de l’exposition La France depuis Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art & Médecine (1931-1936) écrit par Matthieu Rivallin, Chef du département de la photographie, Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

L’exposition « André Kertész, le frère voyant » a été conçue à partir de tirages modernes d’après les négatifs d’André Kertész réalisés par le Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie pour l’exposition « La France depuis Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art et Médecine 1931/1936 » au musée des Avelines à Saint-Cloud en 2019.

La Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie conserve au fort de St-Cyr le fonds Kertész depuis que ce dernier à légué ses archives et négatifs à l’état français en 1984.

Merci à Matthieu Rivallin, chef du département de la photographie à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, et à son équipe pour la mise à disposition de cette exposition.